|

|

||

|

HOMEPAGE |

||

| ESTRENOS | ||

| VIDEOS | ||

| ARCHIVO | ||

| MOVIOLA | ||

| FORO | ||

| CARTELERA | ||

| PRENSA | ||

| ACERCA... | ||

| LINKS | ||

7º Bafici (2005): Documentales agrupados |

|

|

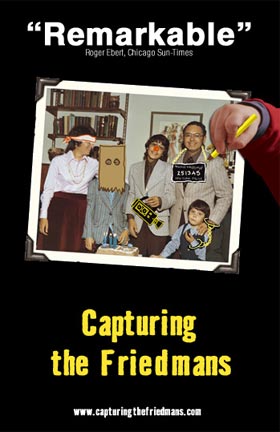

Más allá de la calidad de las películas que uno finalmente elige entre la monstruosa cantidad en exhibición, más allá de la cantidad de veces que le hagan ver la cara de Claudia Schiffer o postales publicitarias a alta velocidad, hay algo que es intrínsecamente festejable en este tipo de eventos: he aquí un espacio dedicado exclusivamente a la diversidad. Se siente uno como en una heladería gigante, como de cuatrocientos gustos, y ante la facticidad de poder probar sólo unos pocos. Sí, hay de todo: países con producción cinematográfica prácticamente nula tuvieron sus representantes cinematográficos en el Bafici; formas expresivas sin posibilidades de llegar a ser exhibidas comercialmente se proyectaron a sala llena en –nada menos que– la maquinaria Hoyts; nuevas entregas de grandes hautores excluidos de los circuitos porteños; restauraciones y copias de películas muchas veces inaccesibles. En fin: el cine en plural. Pluralidad de sabores: de este grito de batalla se encarga Jonathan Nossiter en su incisivo documental sobre el mundo del vino, que es en realidad un documental sobre la pluralidad de mundos del vino y la voluntad de algunos de homogeneizarlo en uno solo. En Mondovino, Nossiter atraviesa las geografías vinícolas del mundo y pregunta; su investigación lo lleva a una familia francesa que tiene olor a vino, a una aristocracia argentina que asusta, a algún vinicultor pionero en el norte de Brasil, al crítico de vinos de mayor influencia en el mercado, al asesor de bodegas que parece asesorar a todas-las-grandes-etiquetas, a que el mentado crítico y este consultor son grandes amigos y comparten gustos. Mondovino habla sólo del vino pero habla también del cine, de las cadenas Hoyts, de Sony y Universal, de MTV y Britney Spears, de lo que se muestra y escucha y de lo que no nos llega. De lo que se impone y de lo que no dejan que nos enteremos. Con sus preguntas y a través de su montaje, el realizador francés teje tensiones e interrogantes acerca del vino que se toma hoy y del que podría tomarse pero no. Distribución cinematográfica, exhibición al público, noventa copias para el próximo tanque de Bruckheimer; la melodía es la misma. ¿Circunstancias casuales y espontánea globalización del gusto? ¿Conspiración maliciosa de los círculos del poder? Pasen y vean. Yo le creí. Y si de conspiraciones y malos-de-las-películas hablamos, ahí está el elefante canadiense que fue para mi The Corporation. Es fácil pegarle a las corporaciones, o así parece; pero esta fue mi primera película del festival y me dejó bien contento. Quizá sea menos novedosa (pero no por eso de menor impacto) que la del vino, pero la película de Jennifer Abbott y Mark Achbar derrocha investigaciones y entrevistas para exponer no sólo casos concretos de corporaciones turbias y nefastas sino además una genealogía de tales entidades y un análisis minucioso de su funcionamiento. Sí señor, este documental está lleno de virtudes: no cae en el facilismo de pegarle-al-capitalista sin más –y ahí es cuando los fragmentos de Michael Moore se ridiculizan por el contexto–; acá se buscan las raíces del vacío moral de las corporaciones, su carácter de personas legales pero no morales, acá se le da voz al CEO de Shell, se retrata cómo la maquinaria de la ganancia subsume a cualquier individuo, se exploran los rasgos psicóticos del comportamiento corporativo. Se les pega a los hombres que mueven los hilos, claro, pero no con un discurso irreflexivo y adolescentemente contestatario. Y las virtudes exceden la seriedad del abordaje: en la multiplicidad de las formas documentales-periodísticas que la componen y en la compaginación de sus entrevistas y perspectivas, la película logra un abordaje coral de un tema que podría llevar a la cuadradez perezosa. No se apropia del concepto de documentar –no es Los rubios, no es El cielo gira–, pero asume su función periodística con una complejidad y una convicción que hicieron de mi primera función festivalera una experiencia feliz. Ah, me olvidaba: las corporaciones son malas. Malas malas. Y para apuntar al malo de turno hay más de uno que agarra la cámara; es la era del cinismo global pero también de su denuncia: como The Corporation e incluso Mondovino, hubo muchos documentales que se acercaron más a lo periodístico que a lo exclusivamente cinematográfico. The Other Side Of AIDS denuncia –entre otras cosas– manejos de compañías farmacéuticas e importantes investigadores para manipular la información que se tiene hoy sobre el SIDA; Outfoxed: Rupert Murdoch’s War On Journalism denuncia –con un discurso tan vertiginoso que no invita a pensar y recuerda a Moore– la no-tan-imparcial postura política que tiene la cadena de noticias Fox. Son angustiosamente interesantes, pero no demasiado sólidas en tanto documentales. Los que al final parecen no ser tan malos son los Friedman, familia acusada (el padre y un hijo) de pedofilia en serie en un suburbio norteamericano. Capturing The Friedmans es sin dudas uno de los mejores documentales intimistas que me llegaron hasta ahora: si tanto no me emocionó el uso de las imágenes de archivo (muchas y muy personales) que hacía Jonathan Caouette en Tarnation –que a todos pareció encantarles en Mar del Plata–, he aquí una película que combina la crudeza de las imágenes familiares con un seguimiento del caso guiado por los relatos de sus protagonistas. El registro in situ de las peleas y la desintegración familiar tras las acusaciones impacta e incluye al voyeur de cine –en este caso, a mi–, a la vez que las contradictorias perspectivas del asunto suspenden la credibilidad del sistema. El documental es una red de versiones contradictorias que expone la complejidad de una acusación que –como en tantas ocasiones– es socialmente aceptada con ligereza. Andrew Jarecki, a cargo del film, parece no creer en las verdades tranquilizadoras: aquellas a las que se aferran muchos de los que hablan de pedofilia y afines. A lo largo de las imágenes que decide mostrarnos se descree cada vez más de la antes tan (aparentemente) obvia culpabilidad de Arnold y Jesse Friedman; no se encuentran demasiadas certezas, pero pocas certezas hay cuando se decide observar la densidad de cualquier asunto humano. A la primera persona testimonial de esas imágenes de archivo y de esa familia observada se opone (o no tanto, pero en fin) la segunda persona epistolar que elige Chris Marker para dirigirse –con cariño omnipresente– a su maestro Aleksandr Medvedkin. The Last Bolshevik fue una de las pocas grandes películas que encontré en el festival: Marker condensa un siglo de historia soviética de la mano de la vida y obra del realizador ruso, "un verdadero comunista creyente en un país en el que los comunistas eran de mentira". Las entrevistas con sus contemporáneos y las lecturas actuales de sus obras marcan los puntos en torno de los cuales se tensa la imagen del mentor que ya no está y se cuestionan los tiempos que atravesó. Marker le escribe cartas, celebra sus películas con un fanatismo entusiasta, y termina su documental con un guiño de amor: funde la gratitud personal con el revisionismo histórico en una película de un espesor emocional poco común. Tomás Binder |

|

|

Suele

pasar: de todo lo que se me cruza en los festivales de estos pagos lo que

más me termina convenciendo (o, de lo que me termina convenciendo, lo más

numeroso) tiene que ver con esa particular construcción fílmica que todos

llamamos documental. Pero bueno, no voy a ponerme a hablar de esos temas que

tanto me preocupan y que ya desarrollé –obsesividad incluida– en mi

comentario del último festival de Mar del Plata. Sí voy a hablar de algunas

de las pelis que más me emocionaron en este Bafici; varias fueron de índole

documental. Aquí están.

Suele

pasar: de todo lo que se me cruza en los festivales de estos pagos lo que

más me termina convenciendo (o, de lo que me termina convenciendo, lo más

numeroso) tiene que ver con esa particular construcción fílmica que todos

llamamos documental. Pero bueno, no voy a ponerme a hablar de esos temas que

tanto me preocupan y que ya desarrollé –obsesividad incluida– en mi

comentario del último festival de Mar del Plata. Sí voy a hablar de algunas

de las pelis que más me emocionaron en este Bafici; varias fueron de índole

documental. Aquí están.